排卵誘発と排卵抑制

体外受精では卵胞が育たなければ採卵ができません。また採卵前に排卵をしてしまっても採卵ができません。そのために、卵胞を育てる一方で排卵を抑制することが必要になります。排卵を抑制するためには

・経鼻噴霧投与でおこなうGnRHアゴニスト法と

・注射にて抑制をかけるGnRH アンタゴニスト法

があります。

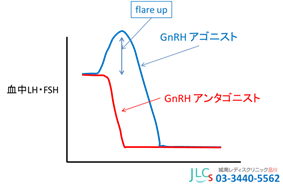

共に血中の卵胞刺激ホルモン(FSH)や黄体化ホルモン(LH)の分泌を抑制することが目的でありますが、その抑制過程にはそれぞれ違いがありGnRHアゴニストでは、血中のLH・FSH濃度は一度上昇(flare up)してから低下します。

一方、GnRHアンタゴニスト法では上昇することなく急速にLH、FSHが低下していきます。自然の排卵周期では、排卵前のLHの急激な上昇(LHサージと呼びます)が引き金となり卵胞破裂して排卵になりますが、このLHサージを抑えてしまうので自力では排卵できなくなり、採卵前の不慮の排卵を予防します。しかしFSHも同時に低下するので、何もしないとせっかく発育した卵胞も萎んでしまうので注射でFSHを補充する必要があります(卵巣刺激)。このように卵胞を発育させながら、排卵はしないようにコントロールしていく、車でいうとブレーキとアクセルを微妙に使い分けていくことが必要になります。

GnRH アゴニスト法

GnRHアゴニストは鼻腔へのスプレーにより使用し、自力での排卵を抑制します。これにより採卵前の予期せぬ排卵や、黄体化を防ぎます。しかし排卵誘発剤の連日注射による卵巣刺激が必要となります。使用する時期や期間により下記の2法に分類されます。

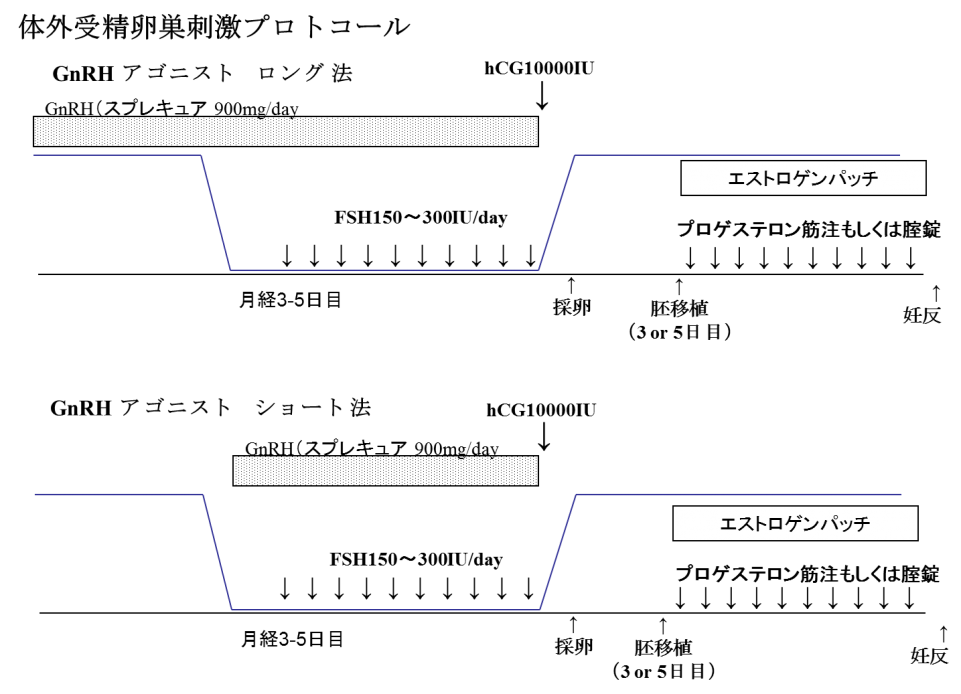

ロング法(long protocol)

採卵周期の前周期の黄体期7日目(黄体期中期)からGnRH アゴニスト(スプレキュア、ブセレキュア etc.)を連日(1日3回)で採卵直前まで使用します。 複数個の卵胞発育があっても早期排卵の抑制が可能でありもっともスタンダードな方法です。月経の3~5日より卵胞刺激ホルモン(FSH or HMG)を連日皮下注もしくは筋注を行い、10個前後の卵胞の成熟を期待します。しかし排卵誘発の最後にHCGの投与が必要となり、後術の卵巣過剰刺激症候群(OHSS)を併発する可能性が高くなります。

ショート法(short protocol)

月経開始日もしくは2日目よりGnRHアゴニストを使用する方法で、ロング法と同様に採卵直前まで使用します。GnRHアナログ開始直後は下垂体からの卵巣刺激ホルモン(FSH)が反応的に一時的上昇(flare up)することを利用して、卵巣刺激への反応が低い症例に対して選択することがあります。投与期間が短くコスト的に安くなりますが、ロング法と比較して妊娠率が下がるとする報告もあり、症例により検討を要します。採卵に際してはロング法と同様にHCG投与が必要となり、OHSSの回避する方法とはなりません。

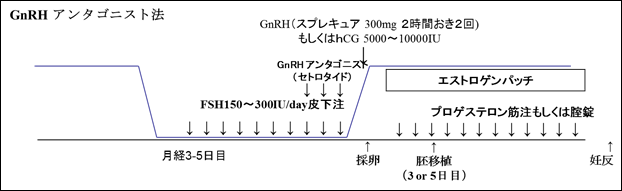

GnRH アンタゴニスト法

GnRHの拮抗薬であり、作用が強力でありアゴニストにみられるflare upも無いため卵胞が発育してから使用することが可能です。また採卵に際し必ずしもHCG投与を要せず、OHSSとなりそうな症例に有用です。しかし薬の半減期が短く連日皮下注が必要であり、コスト的にやや高めになります。

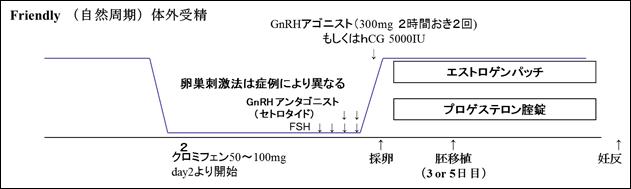

Friendly・自然周期体外受精

極力排卵誘発を少なくした方法で、排卵誘発を行なわず自然発育した卵胞に対して行う場合もあります。極端に卵巣機能の低い方や高齢症例、強い卵巣刺激が合わない方などに対して行います。クロミフェンなどの軽い排卵誘発のみのことや、途中から卵胞刺激ホルモンの補充を行ったりすることもあり症例や周期により異なることがあります。採卵近くでは排卵を抑制する目的でGnRHアンタゴニストを使用します。採卵35時間前にGnRH アゴニストを2回(両鼻腔1回ずつ)のみ使用します。排卵誘発剤の使用量が少ないためコスト的にも安くなりますが、採卵数は1~5個程度と少なめで、その分移植率も低い傾向にあります。また採卵前に排卵をしてしまい採卵キャンセルとなることもあります。